Bereichsnavigation

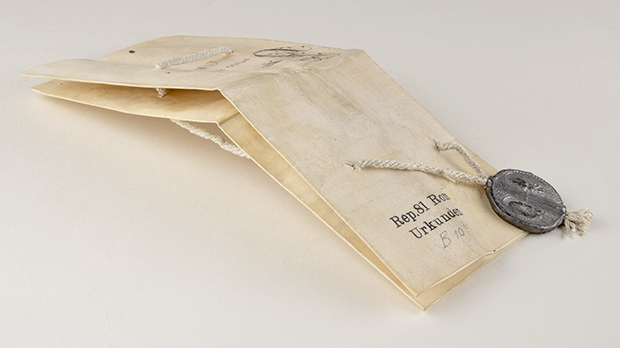

Ein seltener Fund: litterae clausae von Papst Pius‘ VI. aus dem Jahr 1795

News vom 24.08.2021

litterae clausae – so werden in der Archivwissenschaft Urkunden bezeichnet, die einmal längs und zweimal quer gefaltet mit einer Schnur, die durch alle acht Lagen gezogen wurde, verschlossen und versiegelt waren. Das Besondere daran: Wollte der Empfänger den Inhalt der Urkunde erfahren, musste die Schnur zerschnitten und das Siegel erbrochen werden. In Archiven sind daher ungeöffnete Urkunden eher selten zu finden.

Diese Urkunden sind bezeichnend für die diplomatischen Beziehungen Preußens zum Papst, die in mancherlei Hinsicht ein Unikum sind. Die wechselhaften Beziehungen zwischen dem König von Preußen und dem Kirchenstaat werden jetzt anhand der Gesandtschaftsüberlieferung greifbar – dank einer neuen Verzeichnung, die auch über die Online-Archivdatenbank des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz abrufbar ist.

Was machte die Beziehungen zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl so besonders? Die Akkreditierung diplomatischer Vertretungen zwischen den vormodernen Fürstenstaaten bzw. den neuzeitlichen Nationalstaaten war in der Regel wechselseitig. Dies galt nicht für das Königreich Preußen und den Kirchenstaat. In Preußen war kein Päpstlicher Nuntius zugelassen.

Angespannte Beziehungen

Die Beziehungen Preußens zum Heiligen Stuhl waren angespannt, besonders seit Papst Clemens XI. im Jahr 1701 die Anerkennung der Königswürde abgelehnt hatte und preußische Truppen im Spanischen Erbfolgekrieg in den Vatikan einmarschiert waren.

Auch die Schlesischen Kriege und ihr territorialer Zugewinn von Ober- und Niederschlesien brachte kaum Entspannung, da König Friedrich II. ab 1747 Herrscher über katholische Untertanen wurde. Wie für seine protestantischen Untertanen war er der ‚summus episcopus‘, der die Verleihung aller kirchlichen Benefizien (Pfründen, Lehen usw.) beanspruchte, die päpstliche Regelung bei konfessionsverschiedenen Ehen ablehnte und die Rechtsstellung des Oberhaupts aller Katholiken missachtete.

Der Heilige Vater verweigerte das königliche Nominationsrecht ebenso wie er die durch das 1750 erneuerte Militär-Consistorial-Reglement (1711; Exemplar in der Staatsbibliothek) verpflichtende Trauung und Taufe durch einen protestantischen Feldprediger anfocht.

Preußische Vertreter in Rom

Im Vatikan vertreten wurde der König zunächst von römischen Adeligen, ab 1800 von preußischen Beamten.

Sie verhandelten mit dem Papst und hielten Kontakt zu den italienischen Stadtrepubliken und Herzogtümern. Der Gesandte korrespondierte für die bischöflichen Behörden in Preußen mit den päpstlichen Behörden in Rom: So gingen beispielsweise Ehedispensgesuche erst zur Gesandtschaft in Rom und wurden von dort aus weitergeleitet.

Durch seine Kontakte unterstützte der Gesandte auch zahlreiche Künstler, Gelehrte und Archäologen, die Zugang zur Vatikanischen Bibliothek und zu den vielen Kunstsammlungen in Rom und in anderen Städten erbaten.

Künstlerleben in Rom: Daniel Christian Rauch von Wilhelm v. Humboldt gefördert (Signatur: GStA PK, I. HA Rep. 89 Geheimes Zivilkabinett, jüngere Periode Nr. 3977)

Künstlerleben in Rom: Daniel Christian Rauch von Wilhelm v. Humboldt gefördert (Signatur: GStA PK, I. HA Rep. 89 Geheimes Zivilkabinett, jüngere Periode Nr. 3977)

Die erste protestantische Kirche in Rom

Die Preußische Gesandtschaft beim Päpstlichen Stuhl begründete in Rom 1819 die erste protestantische Kirche. Ohne päpstliche Zustimmung kam es danach auf dem Kapitol zu weiteren Einrichtungen. Der Gesandte gründete ein Hospital und eine Schule und war maßgeblich beteiligt an der Initiierung des Archäologischen Instituts, das von Preußen finanziert als einzige Institution Bestand hatte.

Das Vertrauen der Kurie, das die preußischen Gesandten Wilhelm von Humboldt und Barthold Georg Niebuhr aufgebaut hatten, verspielte Christian Karl Josias (ab 1845: von) Bunsen wegen seiner Haltung während der sogenannten Kölner Wirren, die mit der Inhaftierung des Bischofs von Köln 1837 ihren Höhepunkt fanden.

1838 musste Bunsen daher abberufen werden, es kam aber nicht zum Bruch der diplomatischen Beziehungen. Insbesondere Guido von Usedom und Harry von Arnim, der die deutschen Bischöfe in der Auseinandersetzung um das Unfehlbarkeits-Dogma unterstützte, prägten das Verhältnis von Königreich und Kirchenstaat.

Das Kaiserreich, Preußen und der Vatikan

Mit der Gründung des Deutschen Reichs 1871 wurden die preußischen Interessen kurzzeitig von der kaiserlichen Gesandtschaft wahrgenommen, doch gab es ab 1872 wieder eine eigenständige Vertretung des Landes Preußen.

Als kaiserlicher Gesandter war Kurienkardinal Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst vorgesehen, aber Papst Pius IX. verweigerte die Akkreditierung wegen dessen Haltung während des Ersten Vatikanischen Konzils. Daraufhin brachen die diplomatischen Beziehungen ab; Reichsgesandtschaft und preußische Gesandtschaft wurden aufgehoben.

Nach dem Ende des Kulturkampfs 1878 kam es zu einer Versöhnung zwischen Preußen und dem Papst, so dass im Frühjahr 1882 die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen wurden.

Ende und Wiederaufleben der preußischen Gesandtschaft

Die Ernennung des preußischen Gesandten zum Botschafter des Deutschen Reiches beim Vatikan am 30. April 1920 führte zunächst zum Ende der preußischen Vatikangesandtschaft.

Allerdings lebte die eigenständige preußische Vertretung noch einmal kurzzeitig auf. Ähnlich wie das Königreich Bayern, das im November 1919 einen eigenen Gesandten beim Vatikan beglaubigen ließ, verfuhr Preußen. Der jeweilige Botschafter des Deutschen Reiches wurde in Personalunion zum unmittelbaren Vertreter Preußens ernannt.

Seit dem Gesetz über den Neuaufbau des Deutschen Reiches vom 30. Januar 1934 hat Deutschland nur noch eine einzige diplomatische Vertretung beim Heiligen Stuhl.

Eine wechselhafte Geschichte

So wechselhaft die Geschichte der Gesandtschaft, so wechselhaft ist die ihrer Archivalien.

Im Vergleich zu anderen preußischen Gesandtschaften gab die Vertretung beim Vatikan ihre Unterlagen erst spät ab. Akten des Gesandten gelangten ab 1923 in das Geheime Staatsarchiv. Sie wurde als Bestand I. Hauptabteilung Repositur 81 Rom aufgestellt.

Große Teile des Gesandtschaftsarchivs aus dem 18. Jahrhundert waren bereits bei der Besetzung des Kirchenstaats durch Napoléon Bonaparte während der Koalitionskriege verloren gegangen. Weitere Verluste brachten die Weltkriege des 20. Jahrhunderts mit sich.

Auslagerungen und Verluste

Die meisten Bestände des Geheimen Staatsarchivs, darunter die Überlieferung der preußischen Gesandtschaft in Rom, wurden während des 2. Weltkriegs vor den Bombenangriffen in den Salzbergwerken Staßfurt und Schönebeck geschützt.

In den 1950er-Jahren erfolgte zwar die Restituierung der 1945 von sowjetischen Soldaten beschlagnahmten Archivalien an die Deutsche Demokratische Republik. Von den Urkunden, die das Findbuch von 1932 ausweist, ist jedoch heute aus noch ungeklärten Gründen nur etwa die Hälfte erhalten.

Teilung und Zusammenführung des Bestands

In den 1960er Jahren wurde der Bestand aus ideologischen Gründen in zwei Hälften geteilt. Die Unterlagen der sogenannten feudalistischen Epoche firmierten unter der Bestandsbezeichnung I. HA 81 Vatikan vor 1808 und die der sogenannten kapitalistischen Epoche unter der Bezeichnung I. HA Rep. 81 Rom nach 1807.

Nach der Wiedervereinigung kamen die bis dahin in Merseburg verwahrten Archivalien gemäß dem deutschen „Einigungsvertrag“ nach Berlin-Dahlem in die Zuständigkeit des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz. Die Bestandsspaltung wurde wieder rückgängig gemacht und der Bestand unter der Bezeichnung I. HA Rep. 81 Preußische Gesandtschaft im Vatikan wiedervereinigt.

Die Urkunden wurden digitalisiert und der Bestand mit insgesamt 529 Verzeichnungseinheiten aus der Zeit von 1744 bis 1891 nach modernen Standards verzeichnet.

Jetzt kann die Geschichte der Gesandtschaft besser erforscht und die außenpolitische Beziehung Preußens zum Papst neu beleuchtet werden.

Dr. Pauline Puppel